「よく出るワード」をまとめています。

愛着(アタッチメント)

乳児期に形成される養育者との情緒的な絆のこと

ボウルビィが「愛着理論」を提唱しました。

悪性新生物

がん

部位別死亡順位(2022年)

| 男性 | 女性 | |

|---|---|---|

| 1位 |  肺がん | 大腸がん |

| 2位 | 大腸がん |  肺がん |

| 3位 |  胃がん |  膵がん |

アクティブ・エイジング

・WHOが提唱

・定義:人々が年を重ねても生活の質が向上するように、健康、参加、安全の機会を最適化するプロセス

・目的:「参加」「健康」「安全」

サクセスフル・エイジング

サクセスフル・エイジング

老化を受け入れ適応することで、幸せな生き方を求めながら生きていくという考え方

プロダクティブ・エイジング

プロダクティブ・エイジング

・アメリカの精神科医、ロバート・バトラーが提唱

・高齢者がもつ豊富な知識や経験などを活かしてプロダクティブ(生産的・創造的)な活動を行い、社会貢献するという生き方

エイジズム

エイジズム(年齢差別)

・回想法の創始者、バトラー(Butler, R. N. )が提唱

・高齢者など年をとっている人に対する「年齢による偏見と差別」

朝日訴訟

重度の結核を患っていた朝日茂さんが、生活保護基準が低額で憲法に違反すると訴えた裁判

人間裁判と呼ばれています。

アタッチメント(愛着)

乳児期に形成される養育者との情緒的な絆のこと

ボウルビィが「愛着理論」を提唱しました。

アドバンス・ケア・プランニング(ACP)

人生の最終段階の医療・ケアについて、本人の意思にそった医療・ケアを受けるために、本人が家族等や医療・ケアチームと事前にくり返し話し合うプロセス

「人生会議」ともいいます。

アドボカシー(権利擁護)

意思表明が困難な知的障害のある人や精神障害のある人など、本来個々人がもつ権利をさまざまな理由で行使できない状況にある人に代わり、その権利を代弁・擁護し、権利実現を支援すること

代弁・擁護者をアドボケイト(advocate)といいます。

アパシー(apathy)

意欲がない状態、自発性が欠けた状態。ギリシャ語の「a=失う」「pathos=感情・苦悩」

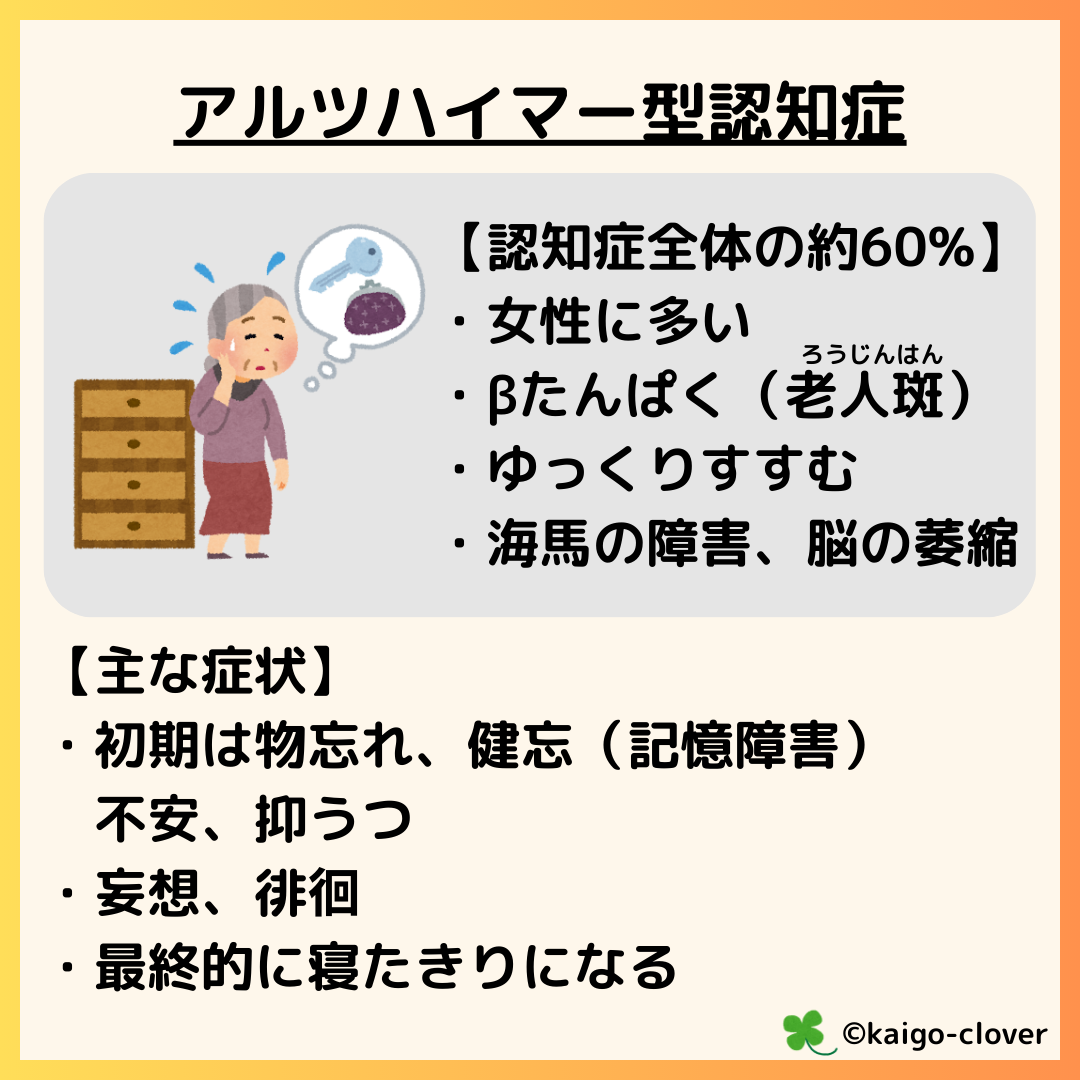

アルツハイマー型認知症

アミロイドβというたんぱく質が脳に蓄積し、脳が萎縮することで引き起こされる認知症

4大認知症の比較

| アルツハイマー型 | 脳血管性 (まだら認知症) | レビー小体型 | 前頭側頭型 (ピック病) | |

|---|---|---|---|---|

| 割合 | 約60% | 約20% | 約5% | 約1% |

| 原因 | アミロイドβの蓄積 神経原線維変化 老人斑 | 脳血管障害 ・脳梗塞 ・脳出血 | レビー小体の蓄積 | タウたんぱくの蓄積 |

| 脳の変化 | 海馬を中心に 脳全体の萎縮 | 脳卒中を起こした 部位の血流低下 | 後頭葉の血流低下 | 前頭葉・側頭葉の萎縮 |

| 性別 | 女性に多い | 男性に多い | 男性に多い | 男女差なし |

| 年齢 | 70歳以上に多い | 50−60歳以上に多い | 70歳以上に多い | 初老期(40~64歳)に多い |

| 進行 | ゆっくり進行 | 段階的に進行 | 調子の良い悪いを 繰り返しながら進行 | ゆっくり進行 |

| 症状 | ・物忘れ(健忘) ・記憶障害 ・見当識障害 | ・片まひ ・歩行障害 ・言語障害 ・嚥下障害 ・排泄障害 | ・幻視 ・パーキンソン症状 ・レム睡眠行動障害 ※日内変動あり | ・脱抑制 ・常同行動 ・人格変化(性格変化) |

| 精神 | ・徘徊 ・妄想 | ・感情失禁 | ・抑うつ ・自律神経症状 | ・意欲の低下 |

| その他 | 最後は寝たきりが多い | 難病指定 |

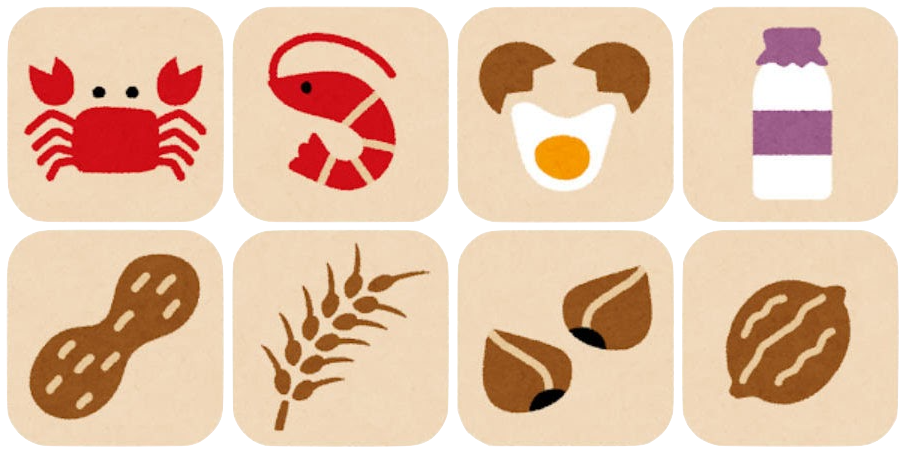

アレルギー物質表示

食物アレルギーを引き起こす可能性が高いアレルギー物質で、容器包装された加工食品に表示が義務付けられている原材料

特定原材料であるえび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生(ピーナッツ)の8品目

育成医療

身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により、確実に効果が期待できる者(18歳未満)が利用できる自立支援医療の1つ

医師

医療および保健指導を行う専門職

医師になるには、大学の医学部で6年間の教育を受け、医師国家試験に合格し、さらに2年以上、臨床研修医としての経験を積まなければなりません。

異食(BPSD/周辺症状)

本来食べられないものを口にしたり、実際に食べてしまうこと

溢流性尿失禁

膀洸内に尿がのこり、少しずつあふれ出る尿失禁

尿失禁

| 腹圧性尿失禁 | 腹圧がかかったときにもれる(女性に多い) 例)咳、くしゃみ、走る、重いものを持ち上げるなど |

| 切迫性尿失禁 | 急にがまんできない強い尿意があり、 トイレに間にあわずにもれる 例)膀胱炎、脳血管障害、パーキンソン病など |

| 溢流性尿失禁 | 膀洸内に尿がのこり、少しずつあふれ出る(男性に多い) 例)前立腺肥大、糖尿病、脊椎損傷など |

| 機能性尿失禁 | 排尿動作や判断がうまくできずにもれる 例)脳血管障害、認知症など |

| 反射性尿失禁 | 膀胱に尿が溜まっても排尿をコントロールできず、反射的にもれる 例)脊髄損傷など |

意味記憶

人の名前や言葉の意味、一般的な知識など頭で覚えた記憶

長期記憶の種類

| 記憶の種類 | 説明 | 具体例 | 陳述 |

|---|---|---|---|

| 意味記憶 | 一般的な知識などの記憶 | 人の名前、言葉の意味 | 陳述記憶 |

| エピソード記憶 | 個人の出来事の記憶 | 思い出 | 陳述記憶 |

| プライミング記憶 | 無意識に影響される記憶 | 日常の何気ない動作や行動 | 非陳述記憶 |

| 手続き記憶 | 身体で覚えている記憶 | 自転車の乗り方、泳ぎ方 | 非陳述記憶 |

医療計画

医療を提供する体制の確保に関する計画(6年を1期)

医療に関する計画

| 計画名 | 内容 | 期間 | 根拠法 |

|---|---|---|---|

| 医療計画 | 医療を提供する体制の確保に関する計画 | 6年を1期 | 医療法 |

| 医療費適正化計画 | 生活習慣病対策など医療費適正化のための計画 | 6年を1期 | 高齢者の医療の確保に関する法律 |

| 健康増進計画 | 住民の健康の増進の推進に関する施策についての計画 | ─ | 健康増進法 |

それぞれの計画は、お互いに調和が保たれるべきことが規定されています。

都道府県が策定します。

医療提供施設

医療法で定められている医療機関や施設で、医療を提供する場所

医療提供施設

| 病院 | 20名以上の入院施設があるもの ①精神病床 ②感染症病床 ③結核病床 ④療養病床 ⑤一般病床 |

| 特定機能病院 | 高度先端医療を提供する病院(厚生労働大臣の承認が必要) 大学病院本院、国立がんセンターなど(400名以上の入院施設) |

| 地域医療支援病院 | 地域の病院・診療所を支援する病院(都道府県知事の承認が必要) |

| 診療所 | 入院施設を有しない、もしくは19人以下の入院施設を有するもの |

| 在宅療養支援診療所 | 24時間往診や訪問看護が可能な体制を確保するなど一定の要件を満たした診療所 |

| 介護老人保健施設 | 要介護者に対して、必要な医療と日常生活上の世話を行い、 在宅への復帰を目指す施設(介護保険法の規定) |

| 介護医療院 | 長期に療養が必要な要介護者に対して、 必要な医療と日常生活上の世話を行う施設(介護保険法の規定) |

| 薬局 | 薬剤師が調剤の業務を行う場所 |

医療費適正化計画

生活習慣病対策など医療費適正化のための計画(6年を1期)

医療に関する計画

| 計画名 | 内容 | 期間 | 根拠法 |

|---|---|---|---|

| 医療計画 | 医療を提供する体制の確保に関する計画 | 6年を1期 | 医療法 |

| 医療費適正化計画 | 生活習慣病対策など医療費適正化のための計画 | 6年を1期 | 高齢者の医療の確保に関する法律 |

| 健康増進計画 | 住民の健康の増進の推進に関する施策についての計画 | ─ | 健康増進法 |

それぞれの計画は、お互いに調和が保たれるべきことが規定されています。

都道府県が策定します。

医療扶助(生活保護)

医療券を発券し、指定医療機関で医療を提供(原則:現物給付)する生活保護の1つ

医療保護入院(精神科病院)

精神保健指定医の診察と「家族等」の同意にもとづく強制入院

「家族等」とは、配偶者、親権者、扶養義務者、後見人、保佐人のこと

家族等がいない場合は、市町村長の同意により入院が可能となります。

入院形態(精神科病院)

| 入院形態 | 本人の同意 | 精神保健指定医の診察 | 入院権限 |

|---|---|---|---|

| 任意入院 | 必要 | ─ | 精神科病院管理者 |

| 医療保護入院 | ─ | 1名の診療 | 精神科病院管理者 |

| 応急入院 | ─ | 1名の診療 | 精神科病院管理者 |

| 措置入院 | ─ | 2名以上の診療 | 都道府県知事 |

| 緊急措置入院 | ─ | 1名の診療 | 都道府県知事 |

インスリン

膵臓のランゲルハンス島から分泌されるホルモン。食後に血糖値(血液中のブドウ糖濃度)が上昇すると、膵臓からインスリンが分泌され、血糖値を下げる働きをする。

姻族

配偶者の血族、または血族の配偶者

インフォームド・コンセント(Informed Consent)

医師が病気や容態、検査、治療の内容、処方される薬について十分な説明をし、患者は内容をよく理解し、納得した上で同意して治療を受けること

インフルエンザ

インフルエンザウイルスによる感染症。感染経路は飛沫感染。A型、B型、C型の3つがある。

ウェクスラー式知能検査

幅広い年齢層を対象にした知能検査

WPPSI(幼児用)、WISC(児童版)、WAIS(成人用)の3種類があります。

「総合力」(全検査IQ)に加え、「言語理解」「知覚推理」「ワーキングメモリー」「処理速度」を算出することができます。

ウェルシュ菌

健康なヒトや動物の腸管内、土壌に常在している細菌

肉類や魚介類を使った「煮込み料理」「カレー」「スープ」「シチュー」などを大量に調理する際は注意が必要です。

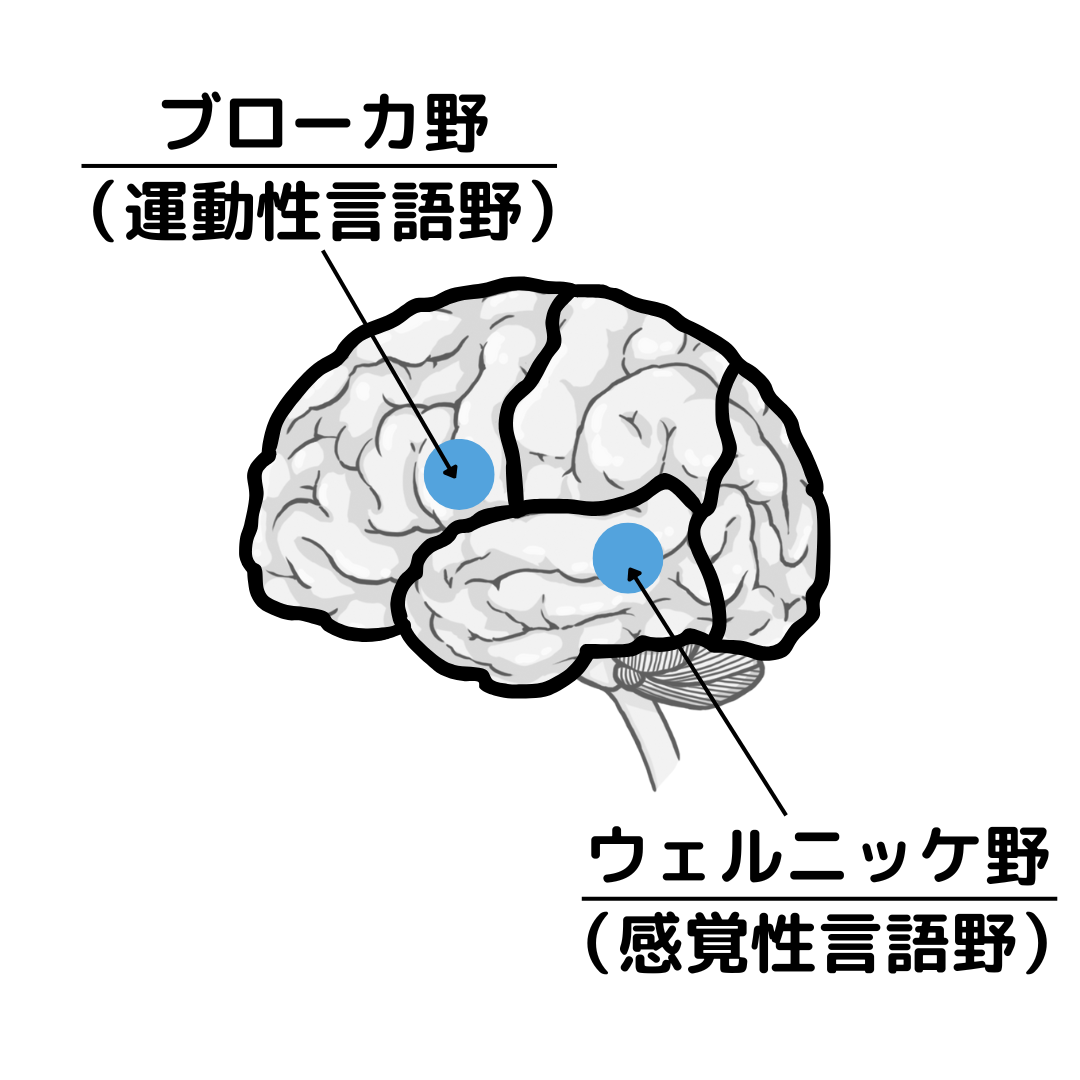

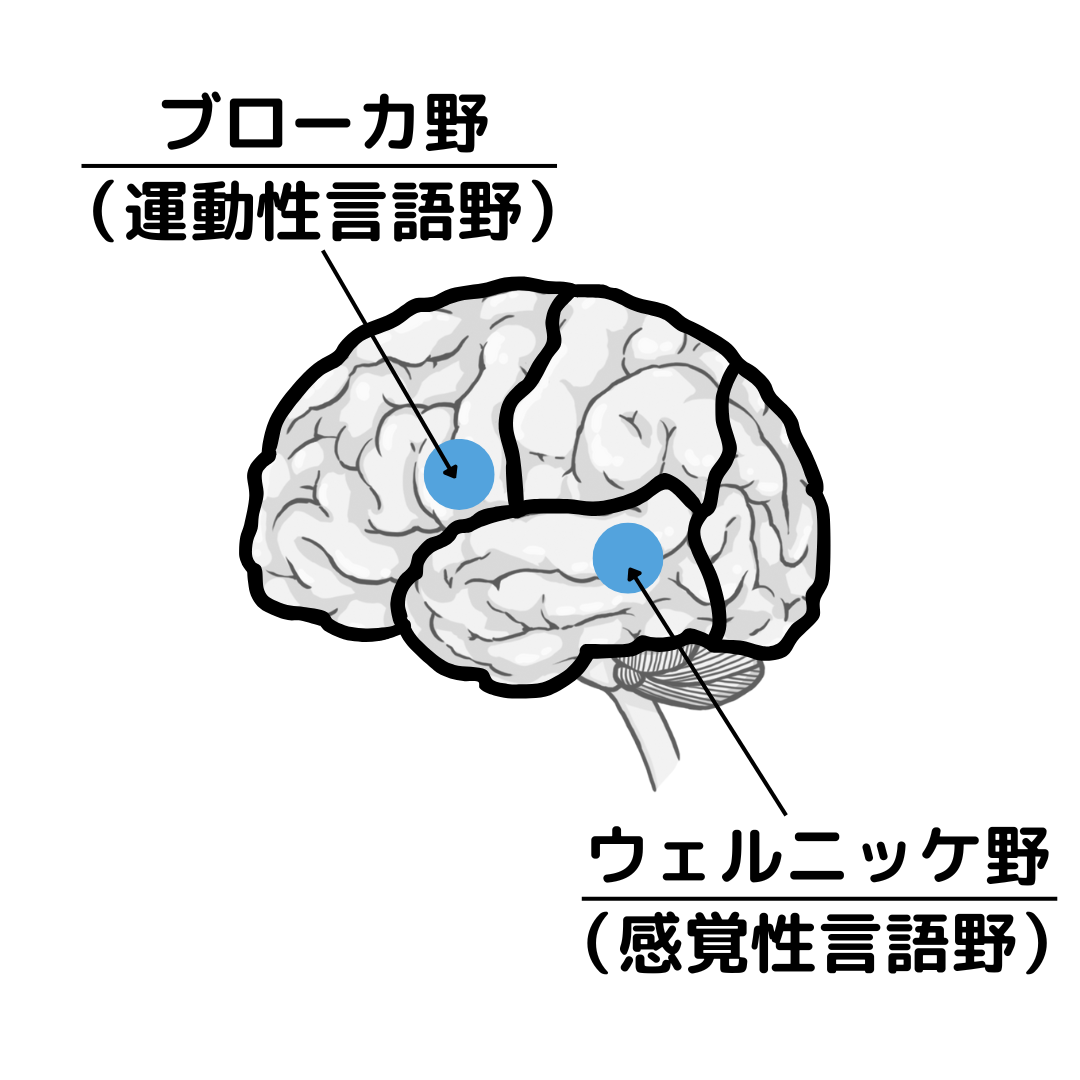

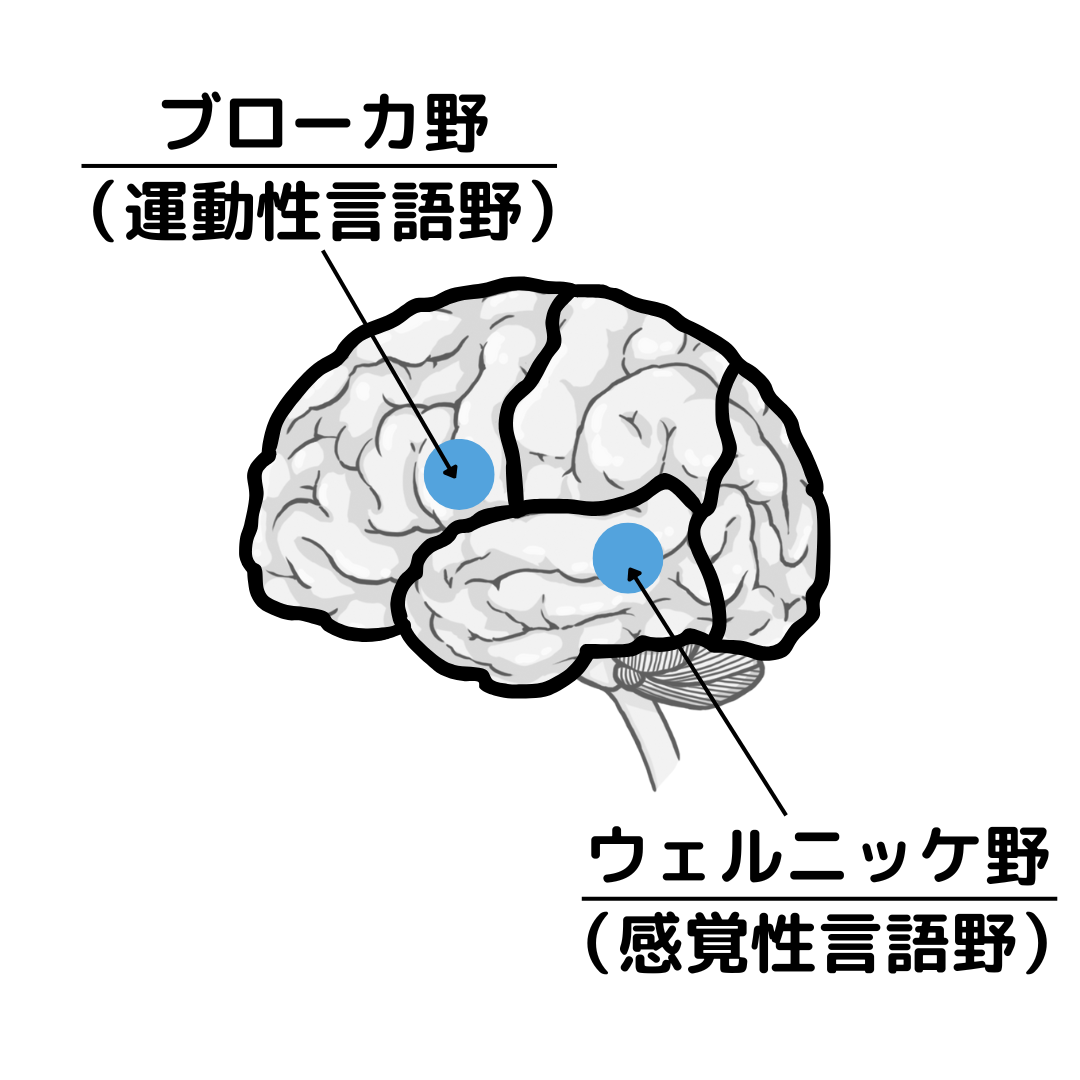

ウェルニッケ失語(感覚性失語)

「話す動作」よりも「相手の言葉を理解する能力」に低下が見られる失語

「身振り(ジェスチャー)」などが活用できます。

運動性失語(ブローカ失語)

「相手の言葉を理解する能力」よりも「話す動作」に低下が見られる失語

「閉じられた質問」や「絵カード」などが活用できます。

エイジズム(年齢差別)

・回想法の創始者、バトラー(Butler, R. N. )が提唱

・高齢者など年をとっている人に対する「年齢による偏見と差別」

エピソード記憶

思い出など、個人の出来事の記憶

長期記憶の種類

| 記憶の種類 | 説明 | 具体例 | 陳述 |

|---|---|---|---|

| 意味記憶 | 一般的な知識などの記憶 | 人の名前、言葉の意味 | 陳述記憶 |

| エピソード記憶 | 個人の出来事の記憶 | 思い出 | 陳述記憶 |

| プライミング記憶 | 無意識に影響される記憶 | 日常の何気ない動作や行動 | 非陳述記憶 |

| 手続き記憶 | 身体で覚えている記憶 | 自転車の乗り方、泳ぎ方 | 非陳述記憶 |

エピソード記憶は加齢の影響を受けやすいです。

エラー破局説

細胞の遺伝子に不規則な突然変異が生じ、エラーとなった遺伝子が蓄積されることで老化が進行するという説

エリクソンの発達段階説

人間が生涯を通じて経験する心理社会的な課題や危機を、8つの段階に分けて示した理論

それぞれの段階で課題を達成することで、個人の人格が形成され、次の段階へ進むとされています。

エリクソンの発達段階説

| 発達段階 | 年齢 | 発達課題 | 危機 |

|---|---|---|---|

| 乳児期 | 0~1 | 基本的信頼の獲得 | 不信 |

| 幼児期 前期 | 1~4 | 自律性の獲得 | 恥・疑惑 |

| 幼児期 後期 | 4~6 | 自主性の獲得 | 罪悪感 |

| 児童期・学童期 | 6~12 | 勤勉性の獲得 | 劣等感 |

| 思春期・青年期 | 12~22 | 同一性の獲得 | 同一性拡散 |

| 成人期 前期 | 22~40 | 親密性の獲得 | 孤立・孤独 |

| 成人期 後期 | 40~65 | 生殖性の獲得 | 停滞 |

| 老年期 | 65~ | 自我の統合 | 絶望 |

エンゲル係数

家計の消費支出にしめる食料費の比率(%)のこと

※食糧費:食料品、外食費など

※消費支出:食費のほかに住居費、教育費、水道光熱費、交通・通信費、被服費、娯楽費など(税金、保険料、貯金、ローンを除く)

エンゲル係数(%)=食費÷消費支出×100

エンゲル係数の推移

| 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2020年 |

|---|---|---|---|---|

| 29.03% | 25.37% | 23.28% | 23.28% | 26.0% |

1858年、ドイツの社会統計学者エンゲルが論文で発表をしました。

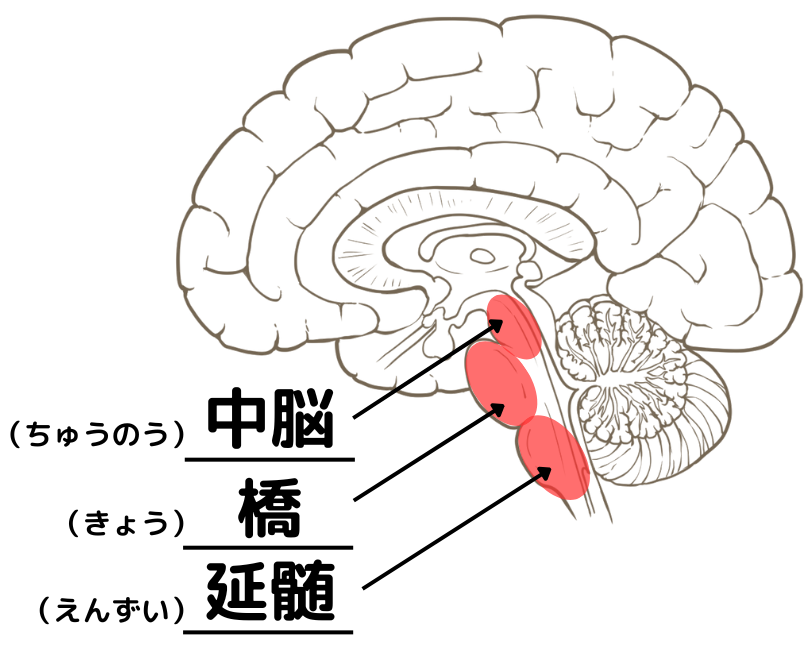

延髄

心拍数、呼吸、唾液分泌、嚥下や嘔吐など生命維持に不可欠な役割を担う自律神経の中枢

脳幹の役割

| 中脳 | 身体のバランスや姿勢の保持、視覚・聴覚、眼球運動などの中枢 |

| 橋 | 大脳や小脳などの中枢と末梢との神経の中継地点 |

| 延髄 | 心拍数、呼吸、唾液分泌、嚥下や嘔吐など生命維持に不可欠な役割を担う自律神経の中枢 |

エンゼルケア

利用者に対する最後のケア(死後のケア)

死後のケアは、医師の死亡確認のあと、家族がお別れをしてから、死後硬直が始まる前に行います。

死後硬直は気温の影響を受けますが、死後2~4時間で始まります。

エンパワメント

利用者自身が本来持っている力を取り戻し、自分自身の力で問題や課題を解決できる能力を獲得すること

応益負担

利用者が受けたサービス量に応じて、一定割合を負担させる方法

医療費などが当てはまります。

応急入院(精神科病院)

家族等の同意がすぐに得られず、精神保健指定医の診察の結果、急を要する場合に72時間を限度に入院させることができる制度

入院形態(精神科病院)

| 入院形態 | 本人の同意 | 精神保健指定医の診察 | 入院権限 |

|---|---|---|---|

| 任意入院 | 必要 | ─ | 精神科病院管理者 |

| 医療保護入院 | ─ | 1名の診療 | 精神科病院管理者 |

| 応急入院 | ─ | 1名の診療 | 精神科病院管理者 |

| 措置入院 | ─ | 2名以上の診療 | 都道府県知事 |

| 緊急措置入院 | ─ | 1名の診療 | 都道府県知事 |

応能負担

利用者の支払能力(負担能力)に応じて、費用を負担させる方法

保育料などが当てはまります。

オストメイト

病気や事故などにより、お腹に排泄のためのストーマ(人工肛門・人工膀胱)を造設した人

オストメイト用設備マーク

オストメイト対応のトイレの入口・案内誘導プレートに表示されるマーク

オペラント条件づけ(道具的条件づけ)

行動の結果に基づいて、その行動が強化または抑制されるプロセス

スキナー箱

箱の中にネズミを入れ、ブザーが鳴った時にレバーを押すと餌が出てくることを学習すると、ブザーが鳴った時にレバーを押す頻度が高くなり、押すまでの時間も短くなるという研究

オレンジカフェ(認知症カフェ)

認知症であっても住み慣れた地域の中で生活を送ることができるよう、地域の支え合いを進める交流・活動の場

2012年の認知症施策推進5か年計画(オレンジプラン)にて初めて明記され、続く認知症施策推進総合戦略(以下、新オレンジプラン)では、全市町村設置を目指すことが示されました。

認知症の人も、その介護者も、地域の人も、誰でも気軽に参加できます。

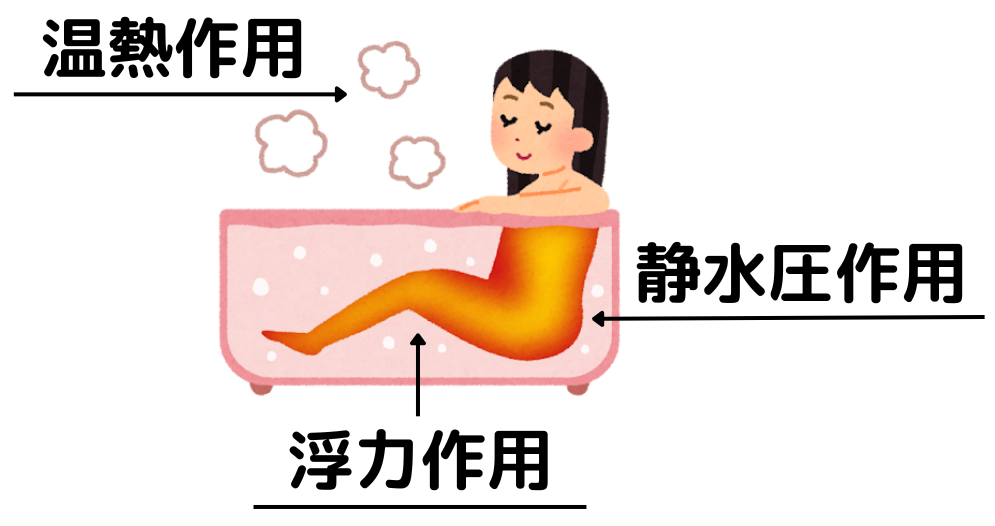

温熱作用

皮膚の毛細血管や皮下の血管が拡張し、血行がよくなる

入浴作用

| 温熱作用 | ・血管が拡張し、血行がよくなる ・新陳代謝が促進され、体内の老廃物や疲労物質が排出されやすくなる ・内蔵や腎臓の働きが活発になる |

| 静水圧作用 | ・からだが水圧を受け、血液循環が促進される ・心臓のはたらきを活発にする ・下肢の血液が心臓に戻りやすくなる(下肢のむくみ軽減) |

| 浮力作用 | ・体重が1/9程度になり、重さから解放される ・腰や膝などへの負担が軽減され、動きやすくなる |

ガーグルベースン

うがいした水や嘔吐物を受ける容器

介護医療院

2018(平成30)年4月に、長期的な療養を重視した介護療養型医療施設のおもな移行先として創設された施設。おもに長期にわたり療養が必要な要介護者を対象とし、施設サービス計画にもとづいて、療養上の管理、看護、医学的管理のもとでの介護や機能訓練、その他必要な医療や日常生活上の世話を行う。

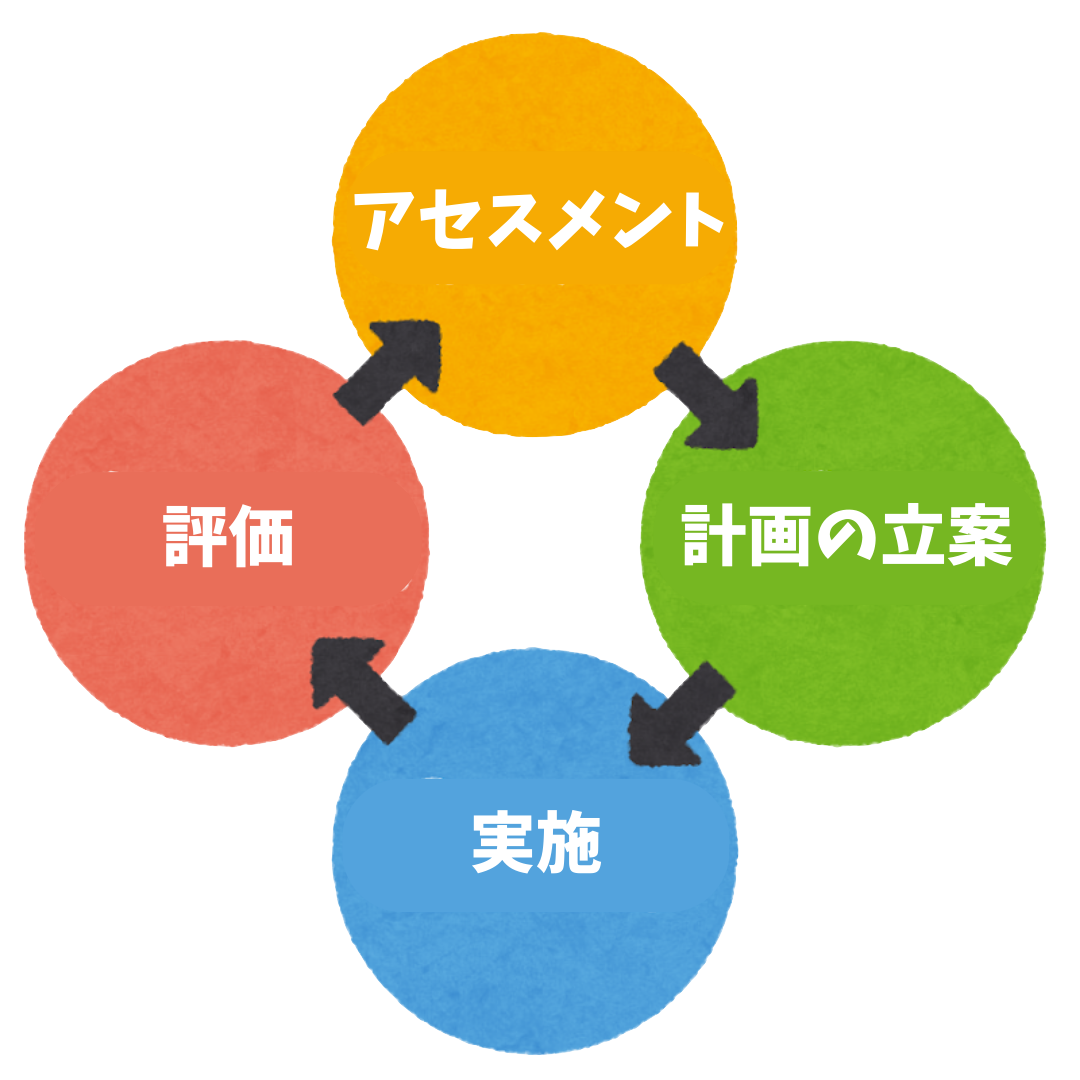

介護過程

利用者の望む生活の実現に向けて、生活課題を解決する思考過程と実践の過程

介護過程の展開

情報収集・情報分析

課題の明確化

目標の設定

支援内容・方法の決定

介護計画に基づく実施

目標ごとに設定

計画を修正する必要性の検討

介護支援専門員(ケアマネジャー)

ケアプランの作成や市町村・サービス事業者・施設等との連絡調整を行う者

介護支援専門員証の有効期間は5年間です。

有効期間満了日までに、更新に必要な研修を受講したうえで、更新手続をする必要があります。

介護等放棄(ネグレクト)

介護等放棄(ネグレクト)

高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置など職務上の義務を著しく怠ること

虐待の種類

| 虐待の種類 | 内容 |

|---|---|

| 身体的虐待 | 高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること |

| 心理的虐待 | 高齢者に対する著しい暴言、拒絶的な対応など心理的外傷を与える言動を行うこと |

| 介護等放棄 (ネグレクト) | 高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置など職務上の義務を著しく怠ること |

| 性的虐待 | 高齢者にわいせつな行為をすること、高齢者にわいせつな行為をさせること |

| 経済的虐待 | 高齢者の財産を不当に処分すること、高齢者から不当に財産上の利益を得ること |

児童虐待防止法では、経済的虐待について定義されていません。(記載なし)

誠実義務

誠実義務

社会福祉士及び介護福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない。

信用失墜行為の禁止

(罰則)登録の取り消しまたは期間を定めて社会福祉士の名称の使用の停止

秘密保持義務

秘密保持義務

社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士又は介護福祉士でなくなった後においても、同様とする。

(罰則)1年以下の懲役または30万円以下の罰金

+

(罰則)登録の取り消しまたは期間を定めて社会福祉士の名称の使用の停止

連携

連携

介護福祉士は、その業務を行うに当たつては、その担当する者に、認知症であること等の心身の状況その他の状況に応じて、福祉サービス等が総合的かつ適切に提供されるよう、福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。

資質向上の責務

資質向上の責務

社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉及び介護を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、相談援助又は介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。

名称の使用制限

(罰則)30万円以下の罰金

介護福祉士の義務規定

| 義務規定 | 内容 |

|---|---|

| 誠実義務 (第44条) | 社会福祉士及び介護福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、 自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って、 誠実にその業務を行わなければならない。 |

| 信用失墜行為の禁止 (第45条) | 社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉士又は介護福祉士の信用を 傷つけるような行為をしてはならない。 |

| 秘密保持義務 (第46条) | 社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、 その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 社会福祉士又は介護福祉士でなくなった後においても、同様とする。 |

| 連携 (第47条) | 介護福祉士は、その業務を行うに当たつては、その担当する者に、 認知症であること等の心身の状況その他の状況に応じて、 福祉サー ビス等が総合的かつ適切に提供されるよう、 福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。 |

| 資質向上の責務 (第47条) | 社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉及び介護を取り巻く 環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、 相談援助又は介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。 |

| 名称の使用制限 (第48条) | 介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない。 |

介護扶助(生活保護)

介護券を発券し、指定医療機関で介護サービスを提供(原則:現物給付)する生活保護の1つ

介護保険法の歴史

・新予防給付の創設(要支援1・2)

・地域密着型サービス、地域包括支援センターの創設

・介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格に、5年毎の更新制を導入

・事業者に法令遵守(コンプライアンス)の体制整備を義務付け

・介護情報を管理する基盤の整備

・詳細な財務状況の報告を義務化

・介護サービス事業所等における生産性の向上に資する取組に係る努力義務

・看護小規模多機能型居宅介護の役割の明確化

・介護予防支援の許認可の拡大(居宅介護支援事業所:ケアマネ事業所)

改正の主なポイント

| 成立年 | 2005 | 2008 | 2011 | 2014 | 2017 | 2020 | 2023 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 介護度 | 要支援1・2 | 特養は原則 要介護3以上 | |||||

| サービス 施設 | 地域S・C | ・定期巡回〜 ・複合型S | ・共生型S ・介護医療院 | 介護予防支援 | |||

| お金 | 利用者負担 1割・2割 | 利用者負担 1割・2割・3割 | |||||

| その他 | ケアマネ更新 | 法令遵守 | ・8050問題 ・ダブルケア ・データ基盤整備 | ・生産性向上 |

介護老人福祉施設

入所定員が30人以上の特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画にもとづいて、入浴・排泄・食事などの介護や日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行う施設。原則として、新規で入所できるのは要介護3以上となる。

介護老人保健施設

施設サービス計画にもとづいて、看護、医学的管理のもとでの介護や機能訓練、その他の必要な医療や日常生活上の世話を行い、在宅生活への復帰をめざす施設。病院からの退院と在宅生活の復帰を結ぶ中間にある施設であることから中間施設とも呼ばれている。

概日リズム

約24時間を1日の周期とする生体時計。「サーカディアンリズム」ともいう。

体内時計の周期は、毎朝日光を浴びることで24時間周期にリセットされます。

回復体位(昏睡体位)

救急車が到着するまで傷病者が安全な場所で安静を保てるようにするための姿勢

反応はないが普段通りの呼吸をしている傷病者に、横向きに寝た姿勢をとらせます。

下顎呼吸

下顎を上下させて、口をパクパクさせてあえぐようにする呼吸

核家族

夫婦のみの世帯、夫婦と未婚の子のみの世帯、ひとり親と未婚の子のみの世帯

核家族

| 夫婦のみ | 夫婦と未婚の子 | ひとり親と未婚の子 |

|---|---|---|

|  |  |

学習障害(LD:Learning Disorder)

全般的な知的発達に遅れはないものの、「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算(推論)する」といった能力のうち、いずれか(または複数)の習得・使用が困難である発達障害の1つ

可処分所得

「実収入」から「非消費支出」を差し引いた「手取り収入」のこと

肩呼吸

息をするたびに肩を動かして、一生懸命呼吸しているようにみえる呼吸

カテーテルチップシリンジ

薬剤や栄養を注入・排液する医療機器

過眠症

夜間に十分な時間眠っているはずなのに、日中に強い眠気に襲われて日常生活に支障をきたしている状態

加齢黄斑変性症

網膜の黄斑部が悪くなることで、視力低下や中心暗点を引き起こす疾患

網膜の最も後方の部分を黄斑部(中心窩)といいます。

眼の疾患

| 疾患 | 部位と原因 | 症状 |

|---|---|---|

| 白内障 (白そこひ) | 水晶体が白く濁る(混濁する) | ・視力低下 |

| 緑内障 (青そこひ) | 眼圧が上昇し、視神経が傷害される 【失明原因 第1位】 | ・視力低下 ・視野狭窄 |

| 糖尿病性網膜症 | 網膜出血から網膜剥離を起こす 【失明原因 第2位】 | ・視力低下 |

| 加齢黄斑変性症 | 網膜の黄斑部が悪くなる | ・視力低下 ・中心暗点 |

| 網膜色素変性症 | 網膜にある桿体細胞の機能が失われる | ・夜盲 ・求心性の視野狭窄 |

感覚性失語(ウェルニッケ失語)

「話す動作」よりも「相手の言葉を理解する能力」に低下が見られる失語

「身振り(ジェスチャー)」などが活用できます。

看護師

傷病者もくは褥婦に対する療養上の世話または診療の補助を行う専門職

※褥婦とは、分娩が終わって母体が正常に戻るまでの期間(一般的に6週間から8週間)における女子のこと

保健師助産師看護師法 第1章第5条

「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。

看護師になるには、看護師国家試験に合格する必要があります。

観察学習(モデリング)

他者(モデル)の行動を観察・模倣することで成立する学習

感情失禁(BPSD/周辺症状)

感情のコントロールが難しくなる

肝臓

腹部の右上で横隔膜の下に位置する臓器。内蔵の中ではもっとも重く、約1200gです。

肝臓には、肝臓に栄養と酸素を補給する肝動脈と、消化器官から吸収した栄養を運ぶ門脈からの血液が流れ込む。

肝臓のはたらき

・胆汁の生成

・血液凝固への関与

・造血作用、壊血作用

・血液貯蔵

・栄養分(糖・脂質・たんぱく質・ビタミン)の生成、貯蔵、代謝

・中毒性物質の解毒や排泄作用(アルコール・ニコチンなどを無害にする)

義歯

歯を失った部分を補うために人工で作られた歯の総称

義歯の役割

①食べる機能の維持

②発音機能や審美性

義歯の種類

・全部床義歯(総入れ歯)

・部分床義歯(部分入れ歯)

・ブリッジ(架工義歯)

器質性便秘

大腸自体の病気や物理的(器質的)な状態が原因で起こる便秘

器質性便秘

| 種類 | 原因等 | 対処法 |

|---|---|---|

| 器質性便秘 | ・大腸がんやイレウス(腸閉塞)などが原因で起こる | ・病気の治療 |

血便、激しい腹痛、嘔吐などがあればすぐに病院を受診します。

帰宅願望(BPSD/周辺症状)

「家に帰りたい」と訴える

機能性尿失禁

排尿動作や判断がうまくできずにもれる尿失禁

機能性尿失禁

| 腹圧性尿失禁 | 腹圧がかかったときにもれる(女性に多い) 例)咳、くしゃみ、走る、重いものを持ち上げるなど |

| 切迫性尿失禁 | 急にがまんできない強い尿意があり、 トイレに間にあわずにもれる 例)膀胱炎、脳血管障害、パーキンソン病など |

| 溢流性尿失禁 | 膀洸内に尿がのこり、少しずつあふれ出る(男性に多い) 例)前立腺肥大、糖尿病、脊椎損傷など |

| 機能性尿失禁 | 排尿動作や判断がうまくできずにもれる 例)脳血管障害、認知症など |

| 反射性尿失禁 | 膀胱に尿が溜まっても排尿をコントロールできず、反射的にもれる 例)脊髄損傷など |

機能性便秘

大腸のはたらきの異常で起こる便秘

機能性便秘

| 種類 | 原因等 | 対処法 |

|---|---|---|

| 弛緩性便秘 | ・大腸の蠕動運動の低下 ・腹筋の筋力低下 ・食物繊維の摂取不足 ・運動不足 ★女性や高齢者に多い | ・適度な運動 ・水分摂取 ・食物繊維の摂取 |

| 痙攣性便秘 | ・大腸の過緊張 ・副交換神経の緊張が高まる ・大腸が痙攣し、狭くなる ・ウサギのフンのようなコロコロとした便 ・便秘と下痢を交互にくり返すことが多い ★ストレスが原因となることが多い | ・ストレスの軽減 |

| 直腸性便秘 | ・直腸に便が停滞 ・便が直腸に達しても排便反射が起こらず、直腸に便が停滞する ★高齢者や寝たきりの人、排便を我慢する人に多い | ・トイレに座る習慣 ・摘便・浣腸・座薬 |

蠕動運動:口から食べたものを推し進めるために行われる消化管の動き

ストレスが原因で、自律神経がうまくはたらかないため、正常な腸の蠕動運動が起こらず、便が滞って便秘につながることがあります。

気分障害

気分あるいは感情に大きな変化がみられる精神疾患

抑うつ的な症状のみを認めるものをうつ病、気分高揚的な症状のみを認めるものを躁病、両方の症状をくり返すものを躁うつ病と呼んでいます。

kaigo clover

kaigo clover