この記事はで読むことができます。

第2次世界大戦後、日本は戦後の復興に向けて急速に経済が発展しました。

1954年から1973年の期間は「高度経済成長期」と呼ばれ、日本の社会構造も変化しました。

- サービス業の従事者が増加した

- 農村から都市部へと人口が流入した

- 家族の規模、機能が小さくなった

といった変化が起こり、地域社会や家族の機能が低下しました。

その結果、これまで家族や地域が担ってきた介護の役割を、社会が代替する必要性が出てきました。

世帯の変化

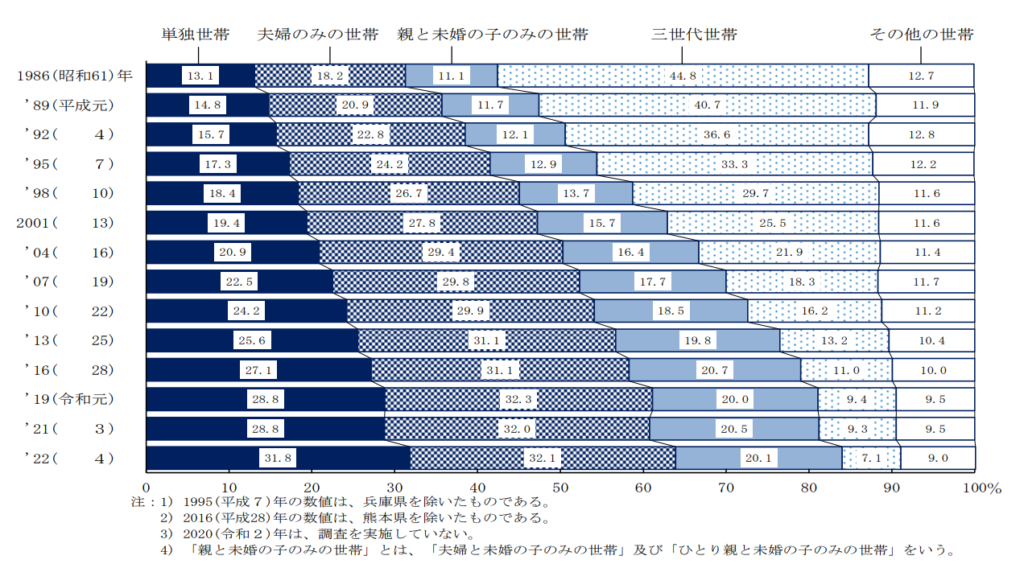

65歳以上の高齢者がいる世帯構造の変化について見ていきましょう。

「単独世帯」「夫婦のみ世帯」「夫婦と未婚の子のみの世帯」が増加傾向である一方、

「三世代世帯」は年々減少し、2019年には10%以下となりました。

65歳以上の者のいる世帯の世帯構造の年次推移

内閣府が毎年行っている「社会意識に関する世論調査」では、

現在の地域での付き合いの程度を都市の規模別に調査しています。

現在の地域での付き合いの程度

| 付き合っている | 付き合っていない | |

| 大都市 | 43.5% | 54.7% |

| 中都市 | 53.0% | 66.1% |

| 小都市 | 68.1% | 22.0% |

この調査結果から、大都市になるほど地域との付き合いが少なくなっていることが分かります。

大都市では、地域との付き合いが少なく、お互いの支え合い(=互助)に期待することが難しいため、民間サービスやボランティアといったサービスを充実させる必要があります。

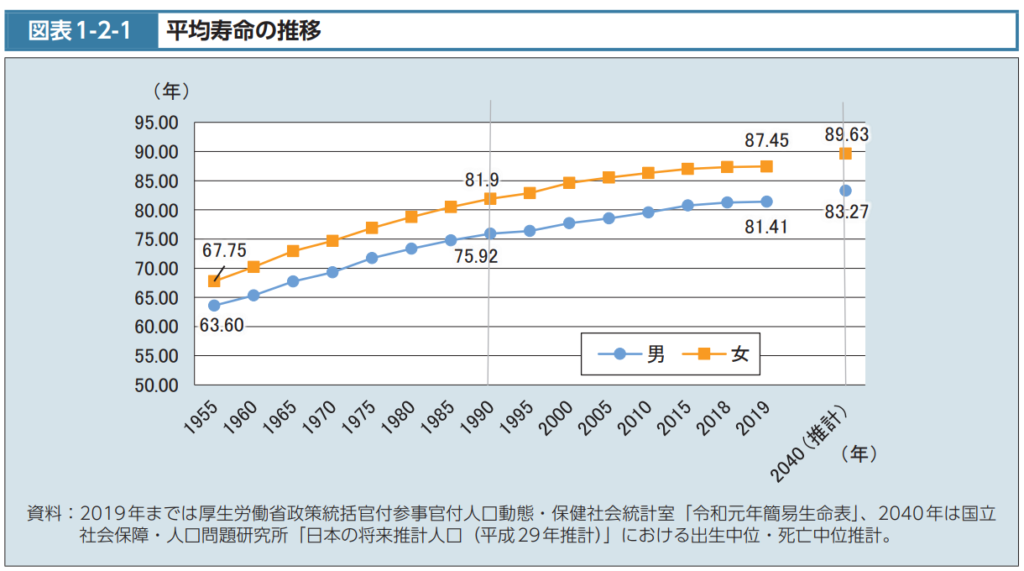

介護需要の高まりを語る上で欠かせないのが、平均寿命と高齢化率の上昇になります。

平均寿命

戦後の日本では、公衆衛生の向上や医療技術の発展により、平均寿命が延伸してきました。

令和2年版厚生労働白書-令和時代の社会保障と働き方を考える-(本文)│厚生労働省

高齢化率

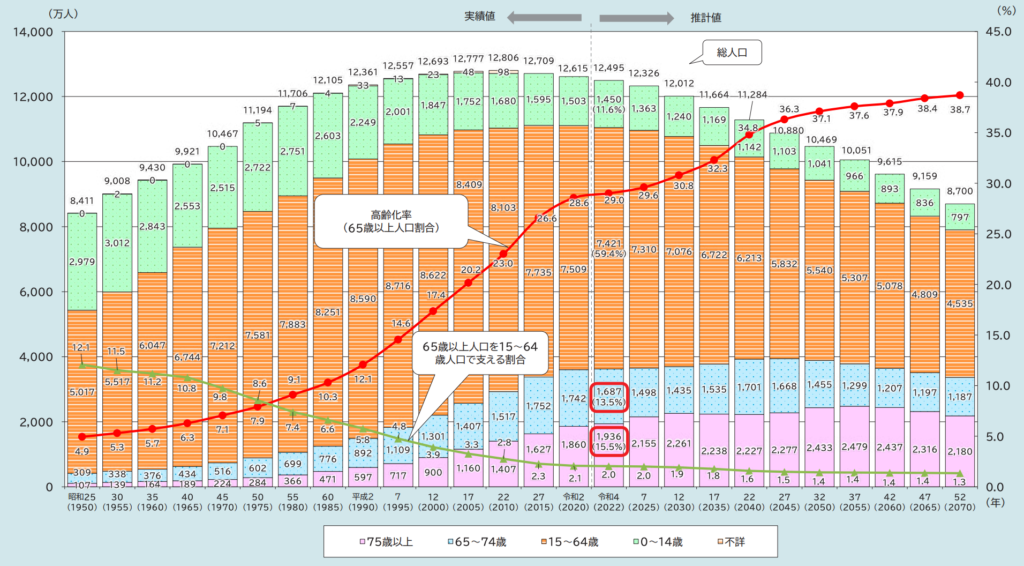

令和4年10月時点で、日本の総人口は1億2,495万人です。

そのうち、65歳以上の人口は3,624万人で、総人口に占める65歳以上の人口の割合(高齢化率)は 29.0%となっています。

高齢化率は今後も上昇し、2070年には38.7%になると推計されています。

高齢化の推移と将来推計(図1-1-1)

上昇する高齢化率に対応するため、介護の需要は高まっていきます。

ここからは介護が必要な対象者の変化について見ていきます。

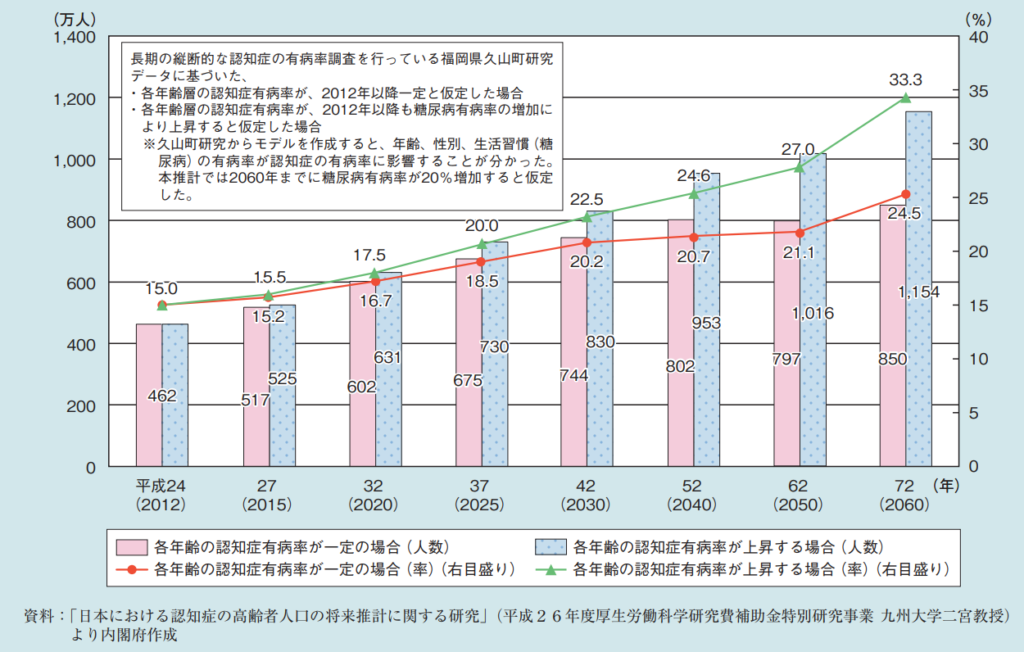

認知症高齢者の増加

1897年に「社会福祉士及び介護福祉士法」が制定された時、

介護福祉士の行う介護業務は、入浴、排泄、食事といった「三大介護」と呼ばれる身体介護が中心とされてきました。

その中で、介護を必要とする対象者にも変化がありました。

それは認知症高齢者の増加です。

65歳以上の認知症患者の推定者と推定有病率(図1-2-11)

2012年の法改正では、介護福祉士の行う介護について「入浴、排泄、食事その他の介護」→「心身の状況に応じた介護」へと一部が改正されました。

その背景には、認知症高齢者の増加にともない、これまでの身体介護だけでなく、認知症のような病気にも対応することが求められるようになったからです。

医療的ケアへの対応

1897年に「社会福祉士及び介護福祉士法」が制定された後も、介護を取り巻く状況の変化に対応するために改正されてきました。

2011年の改正では、一定の要件を満たしたうえで、介護福祉士の行う介護に医療的ケアが追加されました。

具体的には

- 口腔内の喀痰吸引

- 鼻腔内の喀痰吸引

- 気管カニューレ内部の喀痰吸引

- 胃ろうまたは腸ろうによる経管栄養

- 経鼻経管栄養

これらを行うことが可能になりました。

一定の条件のもと、介護職員が医行為の一部を実施できるようになりました。

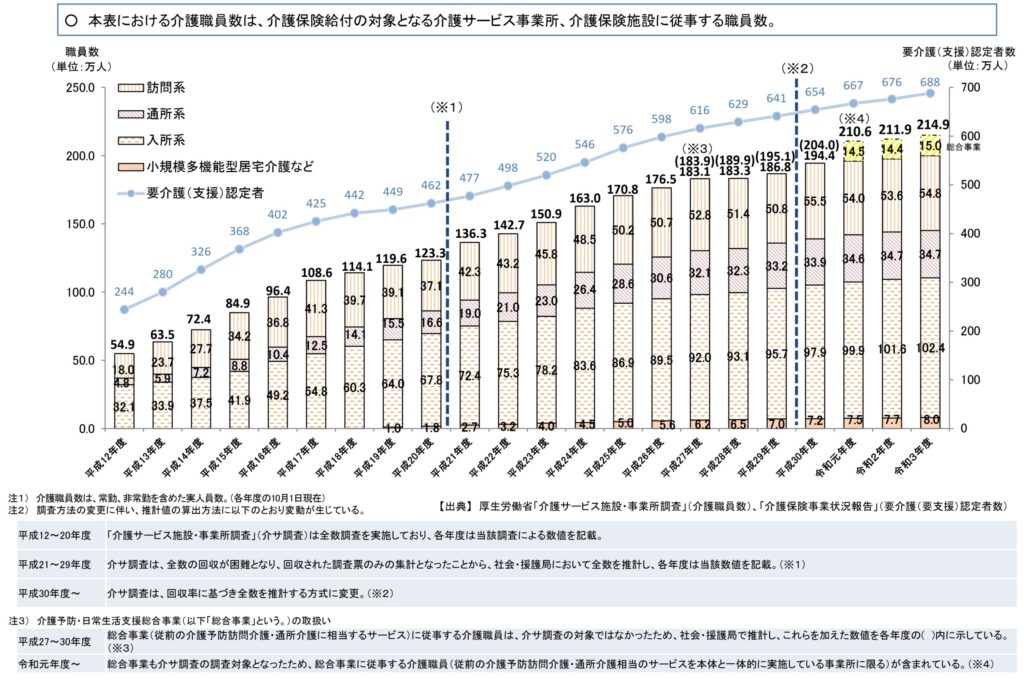

介護職員数の推移

急速に進む高齢化に合わせて、高齢者を支える介護職員の確保が重要な課題となっています。

介護職員数のこれまでの推移

介護職員数については、介護保険制度がスタートした2000年から2019年まで右肩上がりで増加しています。

介護職員数の推移

「第8期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数について(令和3年7月9日)」別紙2

介護職員数のこれからの推移

今後必要とされる介護職員数についても、推計されています。

2023年度で約22万人、2040年員は約69万人の人手が足りなくなるとされています。

介護人材の必要数について

「第8期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数について(令和3年7月9日)」別紙1

国としては、介護人材の確保のために

- 介護職員の処遇改善

- 多様な人材の確保・育成

- 離職防止・定着促進・生産性向上

- 介護職の魅力向上

- 外国人材の受け入れ整備

といった対策に取り組むこととしています。

介護福祉職の変化

男子介護福祉士の増加

以前は、介護の仕事をする人は女性が中心であったため、「寮母」と呼ばれていました。

現在では、男性の参入も進み、2018年の国家試験合格者を見てみると30.4%が男性となりました。

介護福祉士国家試験合格者の男女比率

| 男性 | 女性 | |

| 第1回 | 8.3% | 91.7% |

| 第10回 | 13.0% | 87.0% |

| 第20回 | 17.7% | 82.3% |

| 第30回 | 30.4% | 69.6% |

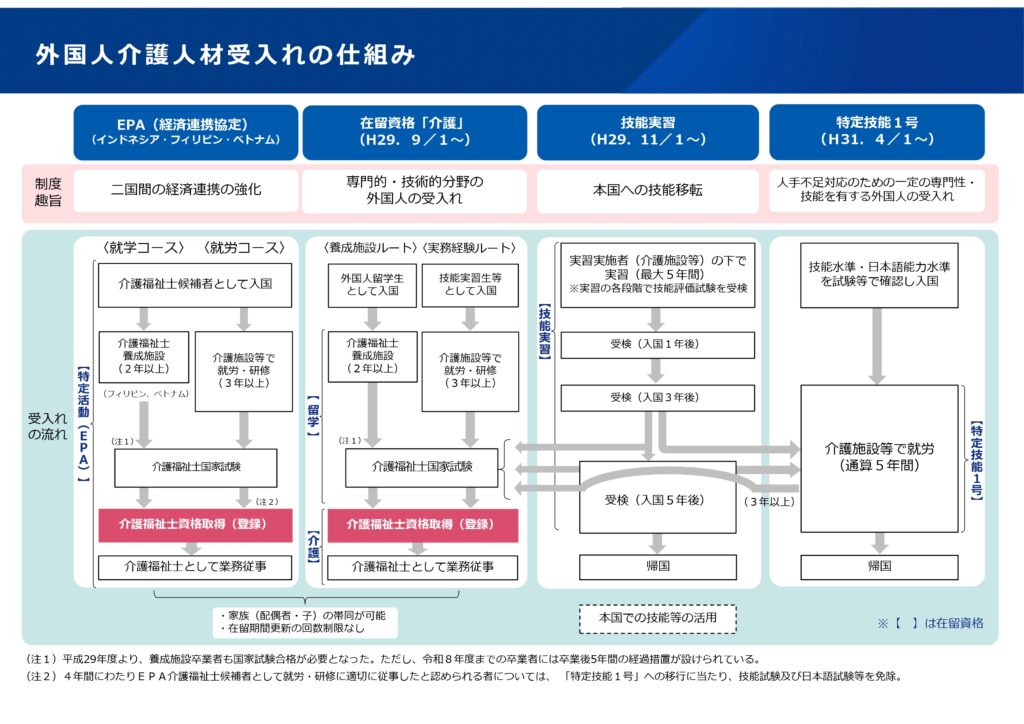

外国人介護人材の参入

外国人が日本で介護の仕事に就くには、大きく4つのしくみが用意されています。

介護に関わる在留資格

| 制度 | EPA(経済連携協定) | 在留資格「介護」 | 技能実習 | 特定技能 |

| 期間 | 4年間(1年延長あり) | 制限なし | 最長5年間 | 最長5年間 |

外国人介護人材の受入れの仕組み

他にも「永住者」や「定住者」、「日本人の配偶者」などの在留資格でも介護現場で働くことができます。

kaigo clover

kaigo clover