この記事はで読むことができます。

地域共生社会

かつての日本では、地域間や家族同士での助け合いなど、お互いを支え合う機能がありました。

次第に社会の変化に応じて、これまで地域や社会が担っていた役割の一部を社会保障として担う必要性が高まり、

病気や障害、出産、子育て、介護といった様々なライフイベントに対して、公的なサービスが拡充されてきました。

このように公的サービスや生活保障の制度が発展した結果、生活保護、児童福祉、障害福祉、介護など、リスク別に制度が発展し、より専門的なサポートが提供されるようになりました。

一方で、一人ひとりが抱えるリスクがより複雑に、より複合的になる中で、これまでの縦割りの公的なサービスの仕組みでは対応しきれないケースが出てきました。

そこで、公的なサービスのような「支え手」「受け手」のような関係のもとで提供されるだけでなく、人と人とのつながりや支え合いを活かしながら、つながることができる地域社会を目指す「地域共生社会」というコンセプトが生まれました。

地域共生社会

社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会のこと

介護予防

従来の介護は、介護が必要な状態になってから対応していましたが、現在では、介護が必要な状態にならないように事前に予防する「介護予防」の視点が重視されています。

介護予防には、要介護状態になることを予防するだけでなく、要介護状態の軽減や、悪化の防止を目的として行われます。

介護予防

要介護状態の発生をできる限り防ぐ(遅らせる)こと、そして要介護状態にあってもその悪化をできる限り防ぐこと、さらには軽減を目指すこと

2005年に行われた介護保険法の改正では、これまで1区分であった「要支援」が「要支援1」「要支援2」に分けられました。

2014年の改正では、全国一律で行われていた予防給付が市町村の地域支援事業へと移行されました。

災害

災害が発生した時に特に配慮や支援が必要となる人のことを「要配慮者」といいます。

災害対策基本法では、高齢者、障害のある人、乳幼児のほか、妊産婦、傷病者、内部障害者、難病患者なども、特に支援が必要となる人として対象としています。

また、要配慮者のうち、自ら避難することが困難な者であってその円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する人を「避難行動要支援者」といいます。

要配慮者

災害が発生した時に特に配慮や支援が必要となる人

避難行動要支援者

要配慮者のうち、自ら避難することが困難な者であってその円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する人

介護福祉士は、災害時には避難するにあたって、適切な支援を行う必要があります。

避難所では、多職種と連携しながら、その人の生活が継続できるように支援することが求められます。

人生の最終段階

利用者の生活を支援するとともに、人生の最期の段階においても、その人らしく生きることを支援することがとても大切です。

死亡の場所別にみた年次別死亡数

完治が見込めない病気の場合に迎えたい最期の場所

| 自宅 | 51.0% |

| 医療施設 | 31.4% |

| 老人ホーム | 7.5% |

医療的ケア

2012年から、一定の条件のもとで、介護福祉職は医師の指示のもとに喀痰吸引や経管栄養などの医療的ケアの実施が可能となりました。

職能集団

職能団体とは、専門的資格や知識・技術を持っている専門職が、自分たちの専門性を維持・向上させるために、研修会をはじめとするさまざまな取り組みを行っている組織です。

「専門職能団体」ともいいます。

日本介護福祉士会

医師には医師会、看護師には看護協会があり、介護福祉士には介護福祉士会があります。

介護福祉士会は、1994年に設立されました。

介護福祉士の職業倫理の向上、介護に関する専門的教育及び研究を通して、その専門性を高め、介護福祉士の資質の向上と介護に関する知識、技術の普及を図り、国民の福祉の増進に寄与すること

・介護福祉士の職業倫理並びに専門的知識及び技術の向上に関する事業

・介護福祉に関する調査研究に関する事業

・介護福祉士教育機関その他関係団体との連携及び協力に関する事業

・介護福祉士教育機関その他関係団体との連携及び協力に関する事業

・その他本会の目的を達成するために必要な事業

生涯研修体系

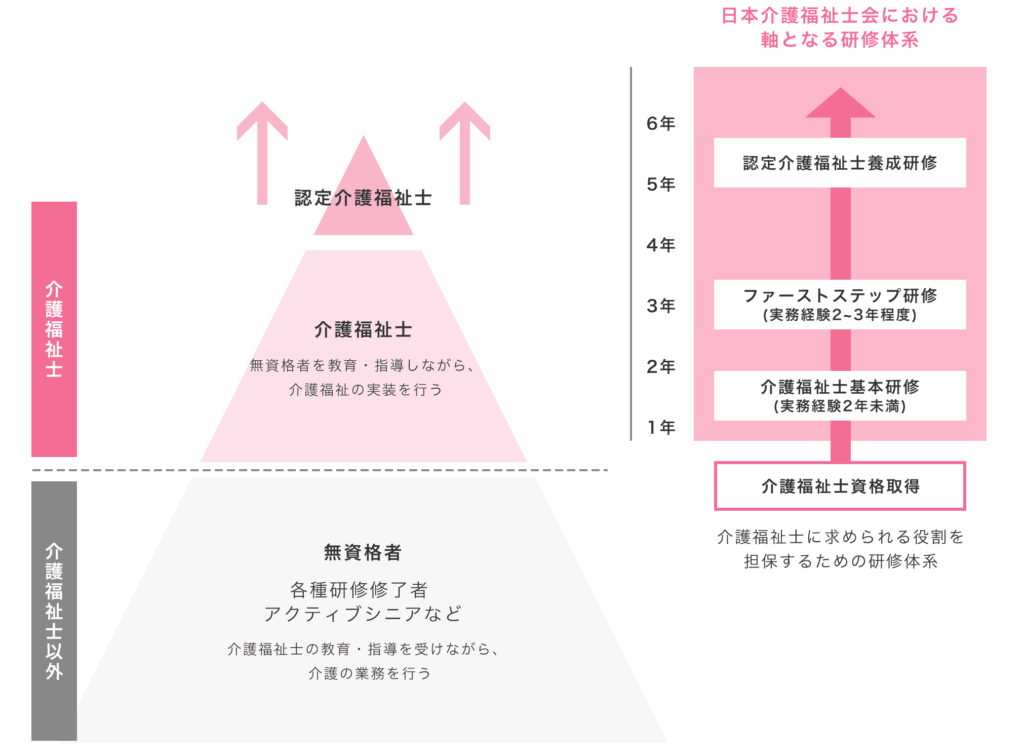

日本介護福祉士会は、介護福祉士の専門性を担保し、求められる役割を担うために必要な知識等を習得するための軸となる研修を生涯研修体系として示しています。

対象:介護福祉士資格取得後~実務経験2年未満

時間:25時間

内容:介護福祉の専門職である介護福祉士として、生活支援としての介護の視点、自立支援の考え方、介護過程の展開等を学び、根拠に基づいた質の高い介護の実践力を培う研修

対象:介護福祉士取得後、実務経験2年~3年

時間:200時間

内容:資格取得後の「求められる介護福祉士像」を目指し、小規模チームのリーダーや初任者等の指導係として任用することを期待できる人材養成を目的とする研修

対象:介護福祉士取得後、実務経験5年以上

時間:600時間

内容:介護職チームに対する教育指導、介護サービスマネジメントを行い、介護職チームのサービスの質を向上させる。地域包括ケアを推進するため、介護サービス提供において多職種との連携・協働を図る。地域における施設・事業所、ボランティア、家族介護者、介護福祉士等の介護力を引き出し、地域の介護力の向上を図る。といった役割の期待される介護福祉士を養成するための研修

学術団体

日本介護学会

日本介護福祉士会が、学術研究の場として2003年に設立した機関。

kaigo clover

kaigo clover