この記事はで読むことができます。

かつては多くの人が農業や漁業といった自然を相手にして生活をしていました。

時代が進み、農業社会から産業社会へと移行し、雇用労働が進行していきました。

雇用形態も時代とともに変化してきました。

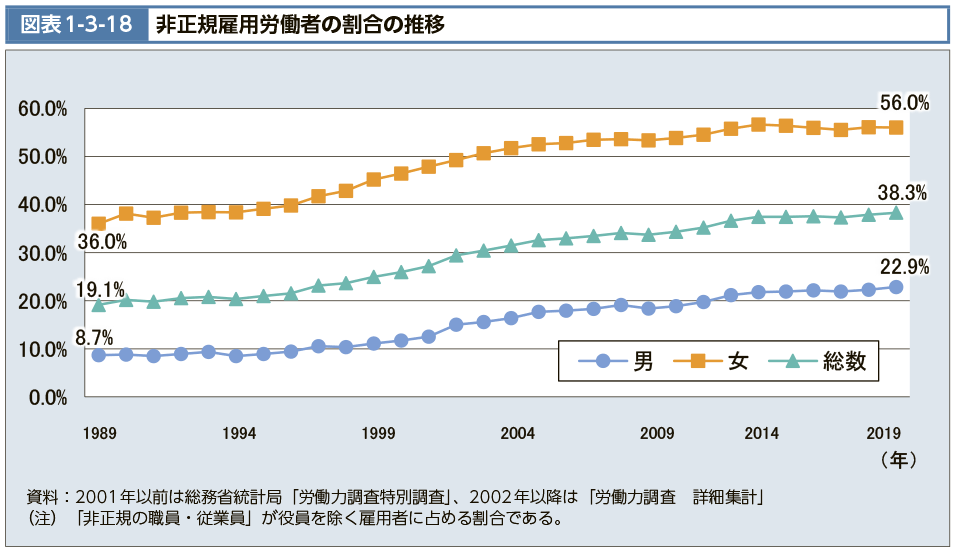

過去30年で、正規雇用労働者は減少し、非正規雇用労働者が増加しました。

非正規雇用労働者の割合の推移

図表1-3-18 非正規雇用労働者の割合の推移│令和2年版厚生労働白書

不安定な働き方をしている人が増えたともいえます。

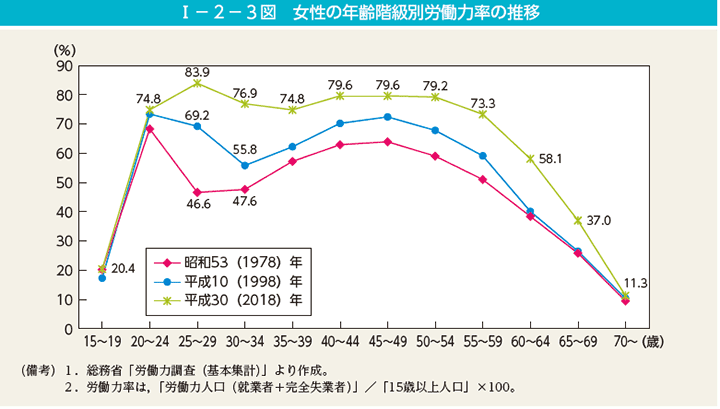

こういった雇用形態の変化の理由の1つに、女性の社会進出があります。

どの年齢層においても、働く女性の割合は増えています。

女性の年齢階級別労働力率の推移

少子化

日本の人口は、2008年の1億2,808万人をピークに減少しています。

日本の人口の推移

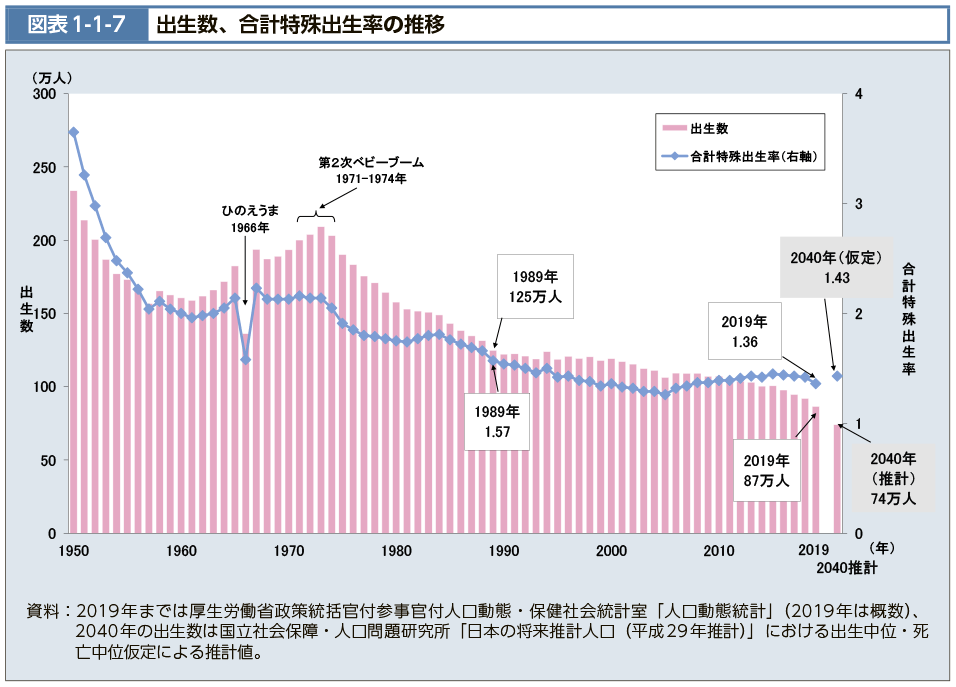

出生数と合計特殊出生率についても減少しています。

合計特殊出生率

1人の女性が一生の間に産むと想定される子どもの数

出生数、合計特殊出生率の推移

生涯未婚率が上昇し、夫婦の数が減少していることが、この出生数の減少につながっています。

健康寿命の延長

健康寿命

健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間

2019年に制定された「健康寿命延伸プラン」では、健康寿命の目標とその目標を達成するための施策について定めています。

具体的には、2040年までに健康寿命を男女ともに2016年に比べて3年以上延伸し、75歳以上とすることを目指しています。

余暇時間とは、生活に必須な食事や睡眠、身の回りの用事などの基本的な活動や、仕事や家事などの労働以外で自由に過ごすことのできる時間のことです。

余暇活動(3次活動)時間 = 24時間 ー 生活の基本活動(1次活動)ー 仕事や家事(2次活動)

余暇時間で行う活動と、生きがいには大きな相関があります。

ワークライフバランスとは、仕事と生活のバランスがとれた状態のことをいいます。

内閣府は「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」を策定しています。

この憲章によると、ワークライフバランスが実現された社会とは、

- 「就労による経済的自立ができること」

- 「健康で豊かな生活のための時間が確保できること」

- 「多様な働き方・生き方が選択できること」

これら3つを兼ね備えた社会とされています。

生涯学習とは、「人が生涯にわたって学ぶこと、乳幼児期から高齢期まで、生涯のあらゆる時期に行われる学習活動」をさします。

生涯学習は、自分自身や生活を充実させるだけでなく、学んだことを活かして活力ある地域や社会をつくるなど、地域社会のためにも大切なものになります。

生涯を通じて学習を行うことが生涯学習の特徴になります。

kaigo clover

kaigo clover