この記事はで読むことができます。

身体的機能の変化と生活への影響

聴覚

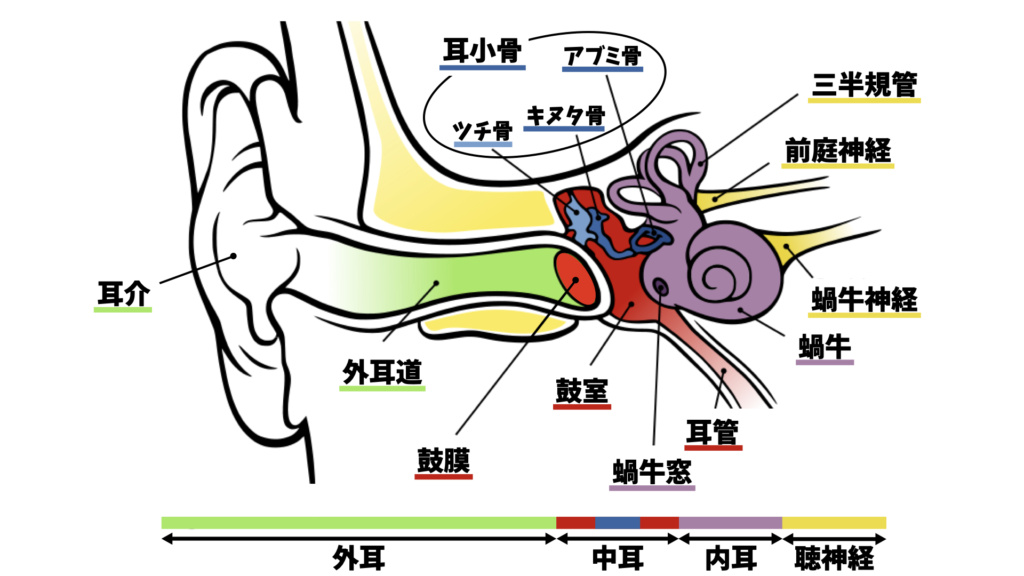

耳は大きく分けて、外耳・中耳・内耳の3つの部分から成り立っています。

耳の構造

外耳:耳介、外耳道

中耳:鼓膜、鼓室、耳小骨(ツチ骨、キヌタ骨、アブミ骨)、耳管

内耳:前庭、三半規管、蝸牛など

音を聞く仕組み

【外耳】音を集めて、鼓膜へ伝える

音は、耳介で集められて外耳道(約3cm)を通ります。

【中耳】鼓膜で受けた音を耳小骨で増幅する

外耳道を通り、鼓膜に到達した音は、耳小骨(ツチ骨、キヌタ骨、アブミ骨)を伝わりながら増幅されます。

【内耳】音を分析し、電気信号へ変換する

増幅された音は、蝸牛に伝わり、音の高低や強弱を分析し、電気信号に変換されます。

その後、蝸牛神経(聴神経)から大脳の聴覚野に伝わり、「音」として認識されます。

外耳から中耳までは、音を振動で伝える「伝音系」の器官であり、

内耳は音を電気信号へ変換して脳へ送る「感音系」の器官になります。

難聴とは

音が聞こえにくい状態を、難聴といいます。

難聴は、大きく2種類に分けられます。

難聴の種類

| 伝音性難聴 | 感音性難聴 (加齢性難聴) | |

|---|---|---|

| 障害部位 | 外耳や中耳の損傷・炎症など | 内耳・聴神経・脳の障害など |

| 症状 | 音が小さく聞こえる | 高音域が聞き取りにくい 音がゆがんで聞こえない |

| その他 | 補聴器の使用が効果的 | ─ |

伝音性難聴と感音性難聴の両方の症状が現れる場合を「混合性難聴」といいます。

kaigo clover

kaigo clover